派遣社員を受け入れる際の流れと準備、注意点について徹底解説

派遣社員を受け入れる際は、派遣会社と連携を取りつつ社内の事前準備も重要です。受け入れに際して必要な準備が整っていないと、新たに加わった派遣社員がスムーズに業務を進められません。

しかし、具体的になにをすれば良いかわからない方も多いのではないでしょうか。この記事では、スムーズに派遣社員を受け入れ、働いてもらうために必要な情報を解説します。

事前準備や注意点、派遣開始後にやるべきことを把握し、派遣社員の活用に役立ててください。

目次

- 派遣会社との確認事項

- 社内で準備しておくべきこと

- 派遣先責任者の確認

- 派遣社員の受け入れには期間制限がある

- 個人単位の派遣期間制限

- 事業所単位の派遣期間制限

- 派遣社員の受入期間制限がない場合

- 派遣禁止業務がある

- 関係者への紹介

- オフィス・社内設備の案内

- 社内ルールの説明

- 業務に関する説明

- 円滑なコミュニケーションの構築

- スキルアップのサポート

- 福利厚生の提供

- Q.派遣を受け入れるのに資格は必要?

- Q.派遣先企業が派遣社員を選考することはできる?

- Q.離職後1年以内に同じ派遣先で受け入れは可能?

- Q.派遣先企業は派遣社員の受け入れ拒否ができる?

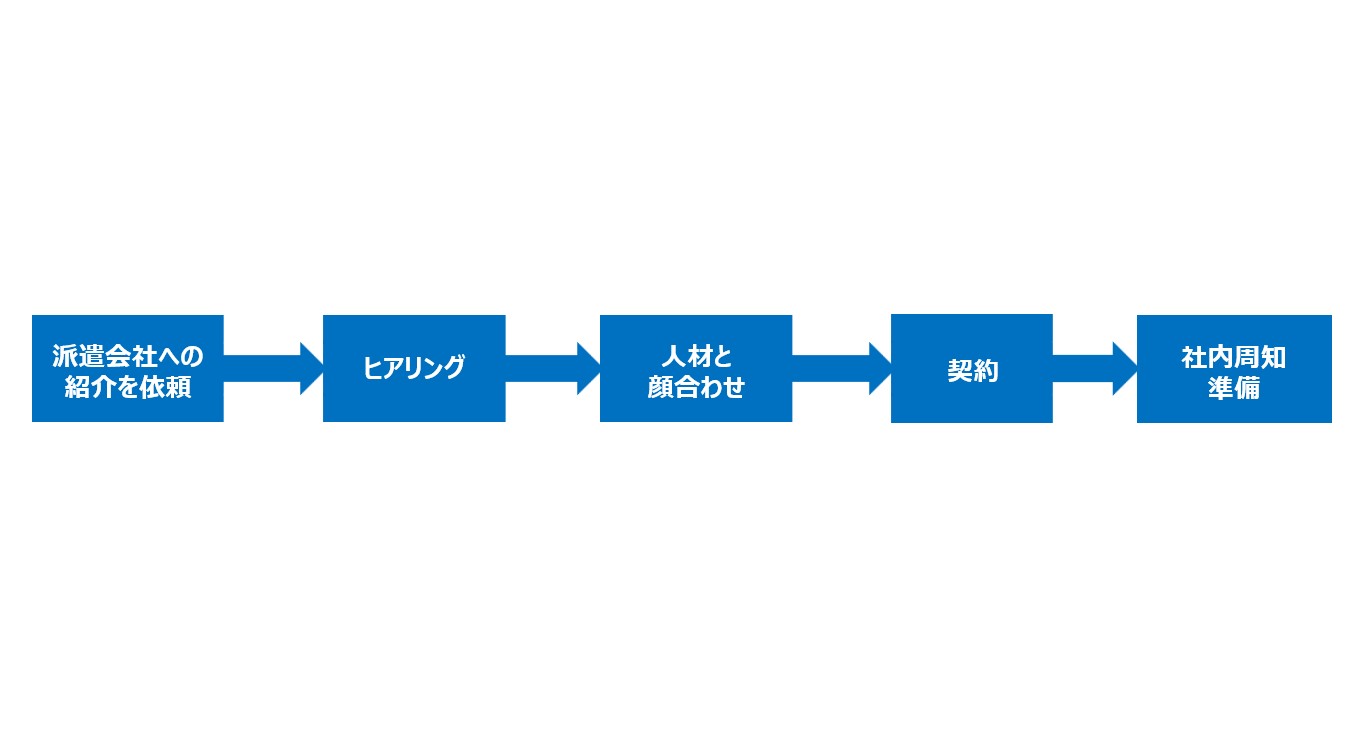

派遣社員を受け入れるまでの流れ

まずは、派遣社員の受け入れを検討したあとに派遣会社へ派遣の依頼をしましょう。派遣会社は派遣先企業が希望する条件など、ヒアリング内容を基に就業条件やスキルがマッチする人材を選び、派遣社員からの希望があれば顔合わせ(職場見学)を実施します。

正式に派遣社員を受け入れることが締結したら社内への周知をおこなってください。そして、派遣社員の初出勤までにデスクやパソコン、マニュアルなど仕事に必要な準備を整えておきます。これが派遣社員を受け入れるまでの一般的な流れです。

派遣社員を受け入れる際の準備

派遣社員を受け入れる前には、派遣会社との確認や社内での準備が必要です。準備が整っていないと、派遣社員の業務に支障をきたす可能性があるため注意しましょう。

以下では、具体的な準備内容について解説します。

派遣会社との確認事項

派遣会社には、就業予定者への保険適用が適切におこなわれているか確認しましょう。就業予定者に社会保険・労働保険を適用していないと派遣会社から連絡が来たときは、その理由を聞く必要があります。

正当な理由で保険の適用がおこなわれていない場合、法律に則り保険への加入もしくは就業予定者の入れ替えを求めなければなりません。保険未加入の派遣社員を就業させると法律の指針に反することになるため、きちんと確認をおこなうようにしてください。

社内で準備しておくべきこと

派遣社員の受け入れが決まったら、社内にその旨を周知します。既存の社員に派遣社員が担当する業務やシフトなどを事前に知らせておけば、初日からスムーズに連携を取れるでしょう。

初出勤日から問題なく働いてもらえるように、派遣社員用のデスク環境も整備してください。パソコンや文房具などの備品類のほかに、必要に応じて業務マニュアルや前任者からの引き継ぎ資料も整えておきます。

派遣社員を受け入れる際の注意点

派遣社員を受け入れる際の注意点は、以下のとおりです。

- 派遣先責任者の確認

- 派遣社員の受け入れには期間制限がある

- 派遣禁止業務がある

派遣社員は正社員とは雇用主が異なるため、気を付けるべきことを事前に確認したうえで受け入れるようにしましょう。

派遣先責任者の確認

派遣先責任者とは派遣社員の就業管理をおこなう立場であり、派遣社員を受け入れる際には必ず設置するよう法律で義務付けられています。

派遣先責任者を決めていないと、法律に反しているとみなされて罰金が課されることもあるため、受け入れ前に選任しておきましょう。

責任者になるために必須の資格はありませんが、以下の条件を満たしている必要があります。

- 労働関係法令の知識を備えている

- 派遣社員の就業に関する事項の変更・決定権を持っている

- 労務管理や人事などについて相当期間の経験もしくは専門知識を備えている

また、派遣先責任者は派遣社員100人ごとに1人選任することが求められています。派遣社員が1〜100人以下で1人、101〜200人以下で2人といったように適切な人数を定めておかなければならないため気を付けてください。

なお、厚生労働省のウェブサイトでは「派遣先責任者講習」に関する情報を掲載しています。責任者のスキルアップを検討している場合に役立ててはいかがでしょうか。

派遣社員の受け入れには期間制限がある

派遣社員の受け入れ可能期間は、原則3年と法律で定められています。この規定に反すると罰金が課されるため、事前に期間について把握しておくことが重要です。

また、3年の期間制限には個人単位と事業所単位の2つの考え方があります。それぞれの違いを確認し、法律に則ったかたちで派遣社員を受け入れてください。

派遣社員を受け入れる期間制限は「労働者派遣法の派遣期間制限とは?例外や抵触日の確認方法について解説」で詳しく解説しています。

個人単位の派遣期間制限

個人単位の制限では、同一の事業所・部署で同じ派遣社員が働ける期間が原則3年と定められています。

たとえば、派遣社員AがD部署で働き始めてから3年が過ぎた場合にAから直接雇用の希望があれば、派遣元から派遣先に直接雇用の申し入れがあります。

事業所単位の派遣期間制限

事業所単位の制限では、同一の事業所(組織)で派遣社員を受け入れられる期間が原則3年と定められています。

たとえば、派遣社員BがE事業所で2年間働いたあと、Bの入れ替わりとして新しい派遣社員CがE事業所に来た場合、Cが就業できるのは1年間のみです。

派遣社員の受入期間制限がない場合

3年間の派遣受入期間制限が適用されないおもなケースは、以下のとおりです。

- 派遣社員が60歳以上である

- 派遣会社と派遣社員が無期派遣雇用契約を締結している

- 1ヵ月あたりの勤務日数が通常の労働者の1/2以下かつ10日以下の日数限定業務に従事している

このような場合は例外的に制限の対象とならないため、あらかじめ条件を確認しておきましょう。

派遣禁止業務がある

派遣禁止業務とは、その名称のとおり派遣が禁じられている業務のことです。建設業務・警備業務・港湾運送業務・医療施設における医療関連業務・士業があげられます。

派遣禁止業務を受け入れた場合、罰金が課せられるほかに業務停止命令や業務改善命令が出される可能性があります。会社の信用に深刻な影響を与えることがないように、派遣禁止業務の受け入れは避けましょう。

派遣社員の受け入れ当日の流れ

派遣社員の受け入れ当日は、以下の事柄を実施しましょう。

- 関係者への紹介

- オフィス・社内設備の案内

- 社内ルールの説明

- 業務に関する説明

これらの対応があれば、新たにやってきた派遣社員も安心でき、気持ちよく就業できます。

関係者への紹介

まずは、派遣先責任者や指揮命令者、所属部署などに派遣社員を紹介しましょう。

新しく入ってきた派遣社員の氏名や勤務時間、担当業務がわからないと適切な指示を出せません。派遣社員の紹介ができていないと仕事を与えられなかったり、勤務時間外や担当業務外の仕事を振ったりと、問題につながる可能性もあります。

派遣社員がスムーズに業務へ取り組み、適切な指示を出すために関係者への紹介は必要です。

オフィス・社内設備の案内

派遣社員が勤務時間中に利用するオフィスや社内設備を案内しましょう。

【案内する場所の例】

- 書類の提出場所

- 資料の保管場所

- 備品の置き場所

- 応接室や打ち合わせスペース

- 社内食堂や給湯室

- 更衣室

- 休憩室や喫煙室

- 非常口・非常階段の場所

また、正社員と派遣社員の間に不合理な待遇差がないようにしましょう。社員食堂や休憩室、更衣室などの福利厚生施設は、派遣社員も正社員と同様に利用できるよう手配しなければなりません。

社内ルールの説明

出退社時の確認事項やトイレ、更衣室、休憩室、社員食堂などの社内設備を利用する際の社内ルールがあるなら説明しておきます。設備を案内する際、同時に伝えるのがおすすめです。

とくに重要な書類や機密情報の取扱いや誓約書の提出などがある場合は、派遣元の営業担当にも伝えます。事前に派遣元の営業担当へ知らせておき、派遣元を通して派遣社員に伝えてもらうと良いでしょう。

業務に関する説明

社内や部署内の業務全体の流れや担当業務の内容などを説明し、派遣社員が事前に聞いていた内容と齟齬がないかを確かめます。もしも齟齬があるなら派遣元の担当者に問い合わせ、契約内容を確認しましょう。

また、業務指示を出す際は事前に契約書を確認し、対応できる業務内容や範囲などを理解しておく必要があります。

派遣社員に気持ちよく働いてもらうために

派遣開始後は気持ちよく働いてもらうために、以下の点に注意して職場環境を整えましょう。

- 円滑なコミュニケーションの構築

- スキルアップのサポート

- 福利厚生の提供

職場内での仲間意識や連携しやすい関係が構築でき、スムーズな業務進行が可能になります。

円滑なコミュニケーションの構築

派遣社員に疎外感を与えないため、所属部門や他の派遣社員と円滑なコミュニケーションを取るためのサポートが大切です。業務に必要な会議に参加してもらったり、情報共有は綿密におこなったりしましょう。

また、適切なフィードバックで業務を評価するのも、関係構築には重要です。「仕事が早くていつも助かっています」など、簡単なひと言でも派遣社員のモチベーションアップにつながります。

人事担当者は指揮命令者と連携し、派遣社員が相談しやすい、安心して働ける環境を提供できるよう心がけましょう。

スキルアップのサポート

派遣先企業は派遣社員に対して、正社員と同等の教育訓練を受けさせる義務があります。同じ業務を担当する正社員に研修や訓練を実施しているなら、派遣社員にも機会を与えましょう。

同時に、派遣社員が自主的におこなうスキルアップも、可能な限り協力する必要があります。派遣社員にもスキルアップの機会を与え、サポートする体制を整えましょう。

また、業務に慣れたら、契約した業務内容の範囲内で難易度の高い仕事に挑戦してもらうのも、スキルアップにつながります。よりレベルの高い仕事に挑戦し、結果を出せれば派遣社員のモチベーションも向上するでしょう。

福利厚生の提供

自社社員と不合理な待遇差が出ないよう、派遣社員にも福利厚生の提供が必要です。

合理的な理由なく、派遣社員に対して社員食堂や休憩室などの福利厚生施設の提供を制限している場合は、社内ルールを改善しましょう。

派遣社員の受け入れに関するよくある質問

派遣社員の受け入れに慣れていないと、疑問に思うこともたくさん出てくるのではないでしょうか。ここからはよくある質問と回答を紹介しますので、ぜひご覧ください。

Q.派遣を受け入れるのに資格は必要?

A. 派遣の受け入れには派遣先責任者を選任する必要がありますが、特別な資格は要しません。適切に職務を遂行できる責任者を選んでおけば、問題なく派遣社員を受け入れられます。

Q.派遣先企業が派遣社員を選考することはできる?

派遣社員の採用にあたって、派遣先企業が書類・面接による選考活動をおこなうことは認められていません。なぜなら、派遣社員が雇用契約を結んでいるのは派遣会社だからです。派遣先が選考した場合、派遣社員が派遣先とも雇用関係があるかのような状態となり、派遣元と派遣先で二重の雇用関係が生じて、職安法第44条で禁止されている労働者供給事業に該当する恐れがあることが理由とされています。

Q.離職後1年以内に同じ派遣先で受け入れは可能?

離職後1年以内の人を同じ派遣先で受け入れることは、法律で禁じられています。直接雇用すべき労働者を派遣社員として再び就業させることは、労働条件の切り下げにつながる可能性があるからです。ただし、60歳以上で定年退職をした人は禁止の対象から外れます。

Q.派遣先企業は派遣社員の受け入れ拒否ができる?

派遣社員の受け入れ拒否は、原則的にできません。派遣先企業が派遣会社に労働者派遣を依頼する場合、派遣社員の選別やそれにつながる行為はできないと法律で定められているからです。ただし、派遣後に適正やスキルに問題があるとわかり、契約どおりの業務が見込めないときは派遣会社に対して派遣社員の交替などを求められます。

まとめ

派遣社員を受け入れる際には、派遣会社に対して保険加入の有無を確認し、備品やマニュアルなどを用意しておく必要があります。また、派遣先責任者の選任や派遣期間の制限についての知識も身に付けて、適切なかたちで派遣社員に就業してもらうことが大切です。

受け入れ当日は派遣社員を関係者へ紹介し、社内設備の案内や社内ルール・業務に関する説明を実施しましょう。そして、気持ちよく働いてもらうため、コミュニケーション構築やスキルアップのサポート、福利厚生の提供もおこないます。派遣社員がスムーズに就業し、業務を円滑に進めるため、万全の準備を整えましょう。

人材をお探しの企業様はこちら

1990年の設立以来、

業界をリードする実力をぜひご活用ください。

企業のご担当者専用ダイヤル