製造業が人材派遣を活用するメリットとは?ポイントと注意点もあわせて解説

さまざまな業界で人手が足りていない中、製造業も例外なく人手不足の影響を受けています。人手不足を解消する方法は複数ありますが、即効性が期待できるとしておすすめなのが「人材派遣」です。

この記事では、製造業が人材派遣を活用するメリットやデメリット、注意点などを紹介します。製造業が人手不足に陥っている実態を踏まえながら解説していきます。

目次

- 受け入れまでのリードタイムが短い

- 採用活動の手間・コストを削減できる

- 人材派遣にかかる「派遣料金」とは

- 人員の過不足を調整しやすい

- 人材候補が限定的

- 派遣社員側から断られる可能性も

- 採用方法によってはコストが高くなる

- 労働人口が減少しているから

- 労働環境が悪化しているから

- 労働環境に対して悪いイメージを持たれているから

- 派遣会社の得意分野で選ぶ

- 派遣会社の規模感で選ぶ

- 信頼性で選ぶ

- 任せられる業務が制限される

- 就業期間の制限がある

- 正社員への理解を求める

製造業が人材派遣を活用するメリット

製造業の人手不足を解消する方法は数ありますが、その中でも人材派遣を活用するメリットは次のとおりです。

- 受け入れまでのリードタイムが短い

- 採用活動の手間・コストを削減できる

- 人員の過不足を調整しやすい

受け入れまでのリードタイムが短い

人材派遣での人材確保の流れは次のとおりです。

- 人材派遣会社を選ぶ

- 希望する人材の条件を伝える

- 希望に合致する人材の紹介を受ける

- 受け入れ手続きをおこなう

- 就業開始

自社で採用する場合は、求人をかけて応募者が来るのを待ちます。しかし、製造業は「きつい」「汚い」「危険」の3Kのイメージが強く、新たな就業者も減少しています。

そのため、求人を出してもすぐに応募者は来ないことが多いのが現状です。応募者が来て、採用が決まるまでの間は人手不足の状態で企業活動を賄っていくことになります。

一方で人材派遣の場合は、派遣会社と契約したらすぐに希望条件に適した人材を探し始めてくれます。そのため、自社採用よりも短いリードタイムで人員の確保が可能です。

採用活動の手間・コストを削減できる

ただでさえ人手不足の状況下において自社で採用活動をおこなうとなると、すでに圧迫されているリソースを更に圧迫し、従業員の負担が増すばかりです。人を増やしたいのに、負担の増加により退職を申し出る従業員が出てくることもあるでしょう。

これに対して人材派遣を利用した場合、希望条件に合った人材を探して派遣してくれるので、自社で採用活動をおこなう必要はありません。人材が派遣された場合にのみ「派遣料金」の支払いが発生するだけなので、採用にかかるコストもおさえられます。

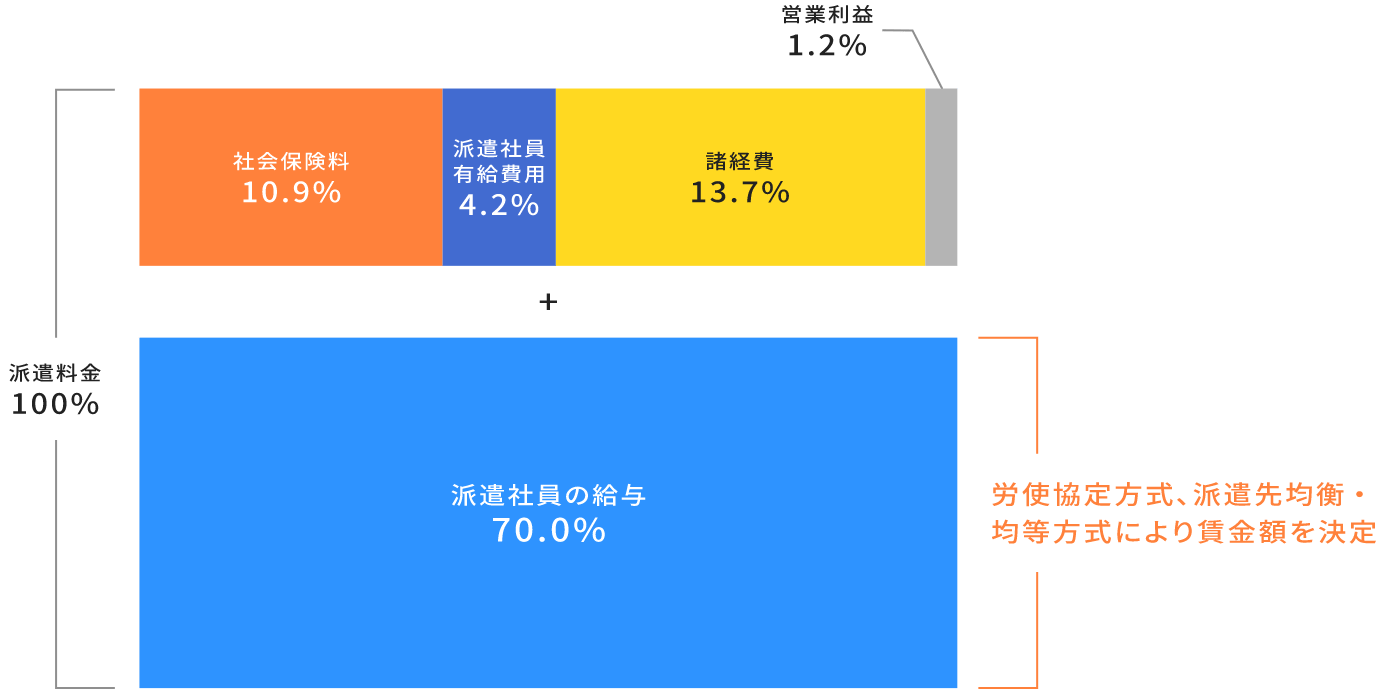

人材派遣にかかる「派遣料金」とは

派遣料金とは派遣会社に支払う費用の総額のことをいいます。派遣料金の内訳は7割が派遣社員の給与、3割がマージンになっています。具体的な内訳は次のとおりです。

- 派遣社員の給与

- 社会保険料

- 雇用保険料・労災保険料

- 教育訓練費・福利厚生費

- 派遣会社社員の人件費

- 派遣会社の営業利益

なお、製造業の派遣料金目安は次のとおりです。。

| 職種 | 派遣料金 |

|---|---|

| 製造技術者 | 26,076円 |

| 生産設備制御・監視従事者 | 18,400円 |

| 機械組立設備制御・監視従事者 | 19,179円 |

| 製品製造・加工処理従事者 | 15,477円 |

| 機械組立従事者 | 16,538円 |

| 機械整備・修理従事者 | 22,420円 |

| 製品検査従事者 | 15,529円 |

| 機械検査従事者 | 18,258円 |

| 生産関連・生産類似作業従事者 | 17,273円 |

参照:厚生労働省「令和2年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」

人材派遣は自社採用よりも支払う金額が高くなる傾向にありますが、派遣料金に含まれるマージンはそもそも派遣先企業が支払うはずだった社会保険料などの費用が大半です。人材派遣会社の利益率はわずか1.2%程度なのにも関わらず、派遣社員の雇用主として労務処理も行ってくれるため、コストパフォーマンスが良いといえるでしょう。

人員の過不足を調整しやすい

人材派遣は31日以上、6ヵ月単位で契約をすることが多いです。同一事業所・同一組織単位(部署)の場合、同一の派遣労働者が派遣就業できるのは最大3年です。

つまり、更新月を迎える頃に、他に人員確保の見通しが立った場合は、延長を希望しないこともできるのです。逆に人員確保の目処が立たない場合は、延長を希望すれば人手不足に陥ることはありません。このように更新月があるために人員の過不足を調整しやすいのも人材派遣を活用するメリットといえます。

前日のオーダーでも対応可能!各種製造業で豊富な経験を持った人材が多数。フルキャストホールディングスの製造・工場スタッフの人材派遣・紹介サービスの詳細はこちら。

製造業が人材派遣を活用するデメリット

製造業が人材派遣を活用するデメリットは次のとおりです。

- 人材候補が限定的

- 派遣社員側から断られる可能性も

- 採用方法によってはコストが高くなる

人材候補が限定的

人材派遣は派遣会社に登録している人材の中から、自社に合う人材を派遣してもらいます。自社採用するケースと違い、広範囲に募集をかけている訳ではないため、人材の候補が限定的なことがデメリットです。

なお、派遣会社から提案された人材を受け入れることが義務付けられている訳ではないため、合わないと判断したら別の人材を紹介してもらいましょう。

派遣社員側から断られる可能性も

派遣会社から提案された人材を断る権利があるように、派遣社員として登録している人材が製造業への派遣の提案を断る可能性もあります。

製造業は「休みが少ない」「きつい仕事が多い」などのイメージを持たれてしまう可能性が高いです。実際、労働環境の悪化や悪いイメージなどは製造業の人手不足の原因としてあげられます。

そのため、人手不足を解消するためにも、労働環境や製造業に対するイメージの改善に取り組みましょう。

採用方法によってはコストが高くなる

派遣会社に依頼すると、次のような費用が発生します。

| 職種 | 概要 |

|---|---|

| 初期費用(イニシャルコスト) | 求人掲載費や採用担当の人件費などの採用にかかる諸経費 |

| 継続費用(ランニングコスト) | 依頼を継続するうえで必要な経費 |

自社で募集して採用した人材に対してはおもに給与を支払うだけで済みますが、派遣会社に依頼すると手数料やマージンなども支払う必要があります。

全部の派遣会社に当てはまるとは限りませんが、余分な出費が増えてしまい、コストが高くなる可能性があると覚えておきましょう。

製造業の人手不足の実態

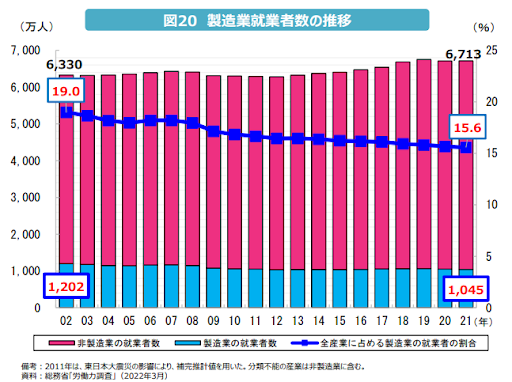

引用元:経済産業省「2022年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)」

経済産業省が公開している「2022年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)」によると、製造業の就業者数は2002年の1,202万人から約20年間で157万人も減少しています。若者の就業者数は2002年からの20年間で121万人の減少。高齢者の就業者数は20年間で33万人に留まるため、とくに若者離れが深刻化しているといえます。

全産業に対する製造業の割合も19.0%から15.6%に減少し、事業所数も減っているのが現状ですが、いずれの企業においても人手不足感は拭えない状態になっています。

製造業で人手不足が起こっている理由

製造業で人手不足が起こっているのには、次のような理由が挙げられます。

- 労働人口が減少しているから

- 労働環境が悪化しているから

- 悪いイメージを持たれているから

少子高齢化による労働人口の減少はもちろんですが、このほかの大きな理由として3Kのイメージがあることがあげられます。つまりその労働環境のイメージが定着しているため、製造業を希望する人材が減っていると考えられます。

労働人口が減少しているから

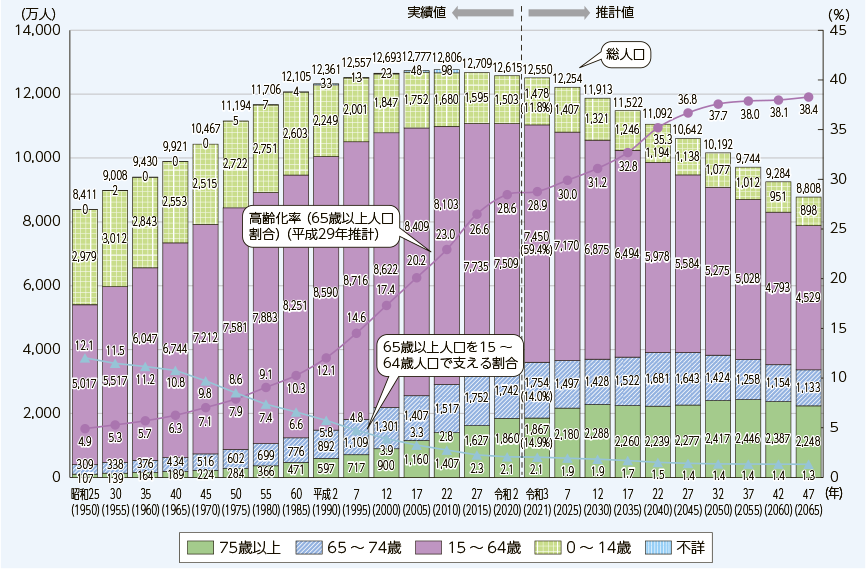

引用元:総務省「令和4年版 情報通信白書|生産年齢人口の減少」

日本の出生数は第二次ベビーブームを迎えた1973年の209万人から右肩下がりに減少。2019年には半数以下の87万人にまで出生数は激減しています。この結果、少子高齢化が進み、生産年齢人口(15~65歳)も減少の一途を辿っています。

総務省の「令和4年版 情報通信白書|生産年齢人口の減少」によると、生産年齢人口は1995年をピークに減少に転じています。1995年には8,716万人いた生産年齢人口も2020年には7,509万人に減少。25年の間に1,200万人も減っていることになります。この傾向は今後、さらに加速。30年後の2050年には5,275万人になり、30年間で約2,200万人も減少すると推計されており、さらなる人手不足に見舞われる見通しです。

労働環境が悪化しているから

製造業ではもともと残業や深夜勤務が当たり前の業界で、先にあげた人手不足により1人あたりの作業負荷がさらに高くなっています。

また、新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした緊急事態宣言の影響で、製造を止めざるをえなかったことも労働環境の悪化に起因しています。需要はあるのに製造をストップせざるを得なかった期間があったため、活動を再開した際にそのしわ寄せで一気に労働環境が悪化。業績の悪化も手伝い、人手不足感を加速させています。

労働環境に対して悪いイメージを持たれているから

製造業は「きつい」「汚い」「危険」であるという、いわゆる3Kのイメージが強く、とくに若い世代から敬遠されがちです。また、交替勤務制で生活リズムが整いづらいことや、単純作業がつらいといった理由からほかの業種に転職する人も多く見られます。

これらの理由から、そもそも求職者が少ないうえに定着率が悪く、離職率が高いことが製造業の人手不足に繋がっていると考えられます。

人材派遣会社を選ぶ際のポイント

派遣社員を受け入れたい企業がまずおこなうことは、派遣会社の選定です。派遣会社選びを間違ってしまうと希望にあわない人材が派遣されることもあるため、次のポイントをおさえたうえで派遣会社を選ぶようにしましょう。

- 得意分野で選ぶ

- 派遣会社の規模感で選ぶ

- 信頼性で選ぶ

- 営業担当者で選ぶ

派遣会社の得意分野で選ぶ

派遣会社には「幅広い業種・職種」が得意な会社と、「特定の業種・職種」が得意な会社があります。とくに即戦力を希望する場合は、後者の「特定の業種・職種」の人材が多く登録している派遣会社を選ぶ方が、希望した人材を派遣してもらいやすいでしょう。希望する職種にもよりますが、登録人材のなかには国家資格や珍しいスキルを持っている人が在籍していることもあるため、期待以上の人材が派遣されることもあります。

派遣会社がメインで取り扱っている職種はなにかを調べるためには、ウェブサイトをチェックしてみましょう。取扱い職種や実際に掲載している求人の職種を見れば、得意分野が見えてくるはずです。

派遣会社の規模感で選ぶ

派遣会社には、大手派遣会社と地域密着型の派遣会社があります。それぞれの特徴は次のとおりです。

- 大手派遣会社

基本的に全国どこにでもあり、集客力が高いので登録スタッフも多く優秀な人材が見つかりやすい傾向にあります。取扱う職種・業種が多くなるため、細かいサポートが受けられない可能性がある点はデメリットです。

- 地域密着型派遣会社

地元の人材・企業に特化しており、少数精鋭で運営しているためコミュニケーションが密に取りやすいでしょう。大手に比べて知名度が低いので人材の登録が少ないのはデメリットです。

自社の優先順位を洗い出し、それぞれの特徴と擦り合わせたうえで選ぶと失敗しづらくなります。

信頼性で選ぶ

企業にとって大切な人材を紹介してもらう派遣会社は、信頼性が高いに越したことはありません。信頼性を見極めるポイントには次のような点があります。

- ISO・ISMSなど、「情報セキュリティマネジメントシステム」の認証を取得しているか

- 「優良派遣事業者認定」を受けているか

派遣会社では派遣を依頼したい企業の情報や登録者の個人情報など重要な情報を取り扱っています。そのため、セキュリティについての認証を受けている会社の方が、情報漏洩などの観点で安心して利用できます。また、「優良派遣事業者認定」を受けている派遣会社は、法令を遵守して運営しているかつ、派遣先とのトラブル防止など派遣社員と派遣先の双方に対するサービスの質において一定の基準を満たしているため、信頼性を図る基準になるでしょう。

そのほか、取引先など他社が気になる派遣会社を利用している場合は、人事担当者などに話を聞いてみるのも有効な方法です。

営業担当者で選ぶ(h3)

同じ派遣会社でも担当者の腕によって、企業が望む人材が見つけられるかどうかも変わってきます。派遣会社の担当者との会話を通して、次のような点を確認してみましょう。

- ヒアリングをしっかり行ってくれるか

- 業種や職種に対しての知識・理解があるか

- 適した人材をイメージできるか

- 適当に人材を派遣しようとしていないか

派遣とはいえ、すぐに辞められては手間とコストがかかるだけなので、企業側の意図をしっかり汲み取り最適な人材を派遣してくれる担当者かどうかを見極める必要があります。

製造業で人材派遣を利用する際の注意点

製造業で人材派遣を利用する際の注意点を順番に解説します。

また、製造業で人材派遣を利用する際の解決方法を知りたい方は、次の記事をご覧ください。

「製造業で人材派遣を活用する際に注意したい問題点と解決方法」

任せられる業務が制限される

製造業によっては、高度な技術を要する機械や重機の操作、危険物の取扱いなど特別な訓練や資格が必要になる業務があります。

訓練を受けていない、あるいは資格を持っていない人材では任せられる業務が制限されることに注意しましょう。

また、契約に記載されていない業務を任せることはできないため、契約を結ぶ際は内容を確認すると良いです。

就業期間の制限がある

派遣社員の就業期間は原則3年で、同じ人物が同じ課(組織)で3年以上働くことはできません。

事務所単位、個人単位の制限があるため、派遣社員は何年もの長期にわたるプロジェクトへの参加に適していません。

正社員への理解を求める

派遣社員への研修や教育など正社員が行わなければならない場合もあるため、正社員への理解を求めることが重要です。

また、派遣社員の能力や待遇の違いによっては正社員のモチベーションが下がる可能性があるため注意しましょう。

まとめ

採用方法の工夫により人手不足を解消した製造業の企業もありますが、最適な方法に出会うまではトライ&エラーを繰り返すことになります。今すでに人手不足によりリソースを圧迫している中で先の見えない挑戦をするのは従業員に大きな負担を強いることになり、反発を買いかねません。

自社採用で希望を見出すにしても、従業員にできるだけ負担がない方法を選ぶのがベストです。そのため、受け入れリードタイムが短い人材派遣の活用を検討しましょう。派遣社員を受け入れ、人手不足が緩和されているうちに自社採用のノウハウを蓄積していけば解決につながるでしょう。

ただし、派遣会社を活用した場合のデメリットや注意点には気を付けましょう。

人材をお探しの企業様はこちら

1990年の設立以来、

業界をリードする実力をぜひご活用ください。

企業のご担当者専用ダイヤル