【法人向け】製造業が抱える課題とは?解決策やDX化のメリット、人材確保の方法を紹介

製造業が抱える課題は、国際競争力の低下や感染症の流行による影響、後継者不足など多岐にわたり複雑です。しかし、課題を放置していても事態は悪化の一途を辿るだけであり、早急な対策による課題解決が求められます。

この記事では、製造業を取り巻く現状をはじめ、抱える課題や解決策、人材を確保する方法を紹介します。

目次

- 労働人口の減少による人手不足

- DXの著しい遅れによる損失可能性

- 災害や感染症によるサプライチェーンの分断

- 後継者不足による技術継承の寸断

- DX化の推進

- 人材の流動化に備える

- 労働環境の改善・働き方改革の推進

- サプライチェーンの再構築

- シニアや女性の人材を積極的に採用する

- 外国人労働者を受け入れる

- 人材派遣を利用する

製造業を取り巻く現状

製造業を取り巻く現状にはまず、「国際競争力の低下」と「新型コロナウイルスの流行による影響」が大きなトピックとしてあげられます。

かつては「ものづくり大国」として知られた日本ですが、バブル崩壊により欧米流合理主義経営を導入。中長期的な人材育成・利益追求を続けていたところを、短期的に利益を追う経営にガラッと方向転換しました。

そのため、後継者を育成できないまま団塊の世代が退職を迎え、人材不足に陥っています。

一方、欧米では合理主義をベースに日本流の品質管理や経営手法を取り入れたことで進化を遂げました。結果、日本は国際競争力が低下する自体に陥っています。

また、2020年の新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、一時的に工場はストップ。経済が止まったこともあり、企業活動がままならない状況に陥りました。

現在においても半導体をはじめ、多くの資材を輸入に頼っていたため、回復の見通しが立たない状態です。

更に、物流業界の2024年問題にも直面し、原材料の仕入れや製品の出荷面で製造業にも影響を与えています。従来どおりにものを運べず、製造業では「量産したくても原材料が入ってこない」「作った製品を出荷できず、倉庫を圧迫する」といった問題が発生。

国際情勢の影響から原材料価格が高騰するリスクもあり、製造業では2024年現在もさまざまな課題への対応が求められています。

日本の製造業が抱える課題

現状を踏まえた上で、日本の製造業が抱える課題には次のようなものがあります。

- 労働人口の減少による人手不足

- DXの著しい遅れによる損失可能性

- 災害や感染症によるサプライチェーンの分断

- 後継者不足による技術継承の寸断

労働人口の減少による人手不足

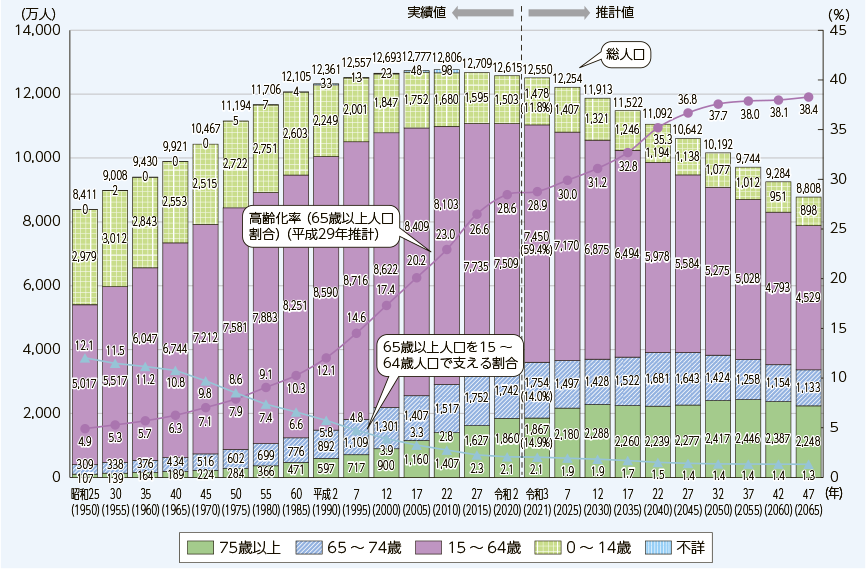

引用元:総務省「令和4年版 情報通信白書|生産年齢人口の減少」

日本の出生数は第二次ベビーブームを迎えた1973年の209万人から右肩下がりに減少。2019年には半数以下の87万人にまで出生数は激減しています。この結果、少子高齢化が進み、生産年齢人口(15~65歳)も減少の一途を辿っています。

総務省の「令和4年版 情報通信白書|生産年齢人口の減少」によると、生産年齢人口は1995年をピークに減少に転じています。1995年には8,716万人いた生産年齢人口も2020年には7,509万人に減少。25年の間に1,200万人も減っていることになります。

この傾向は今後、更に加速。30年後の2050年には5,275万人になり、30年間で約2,200万人も減少すると推計されており、さらなる人手不足に見舞われる見通しです。

DXの著しい遅れによる損失可能性

総務省の「令和3年版 情報通信白書|我が国におけるデジタル化の取組状況」によると、24業種中8番目にDXが遅れています。製造業の約77%はDXを「実施していない」と回答。

このうち、57.2%においては「今後も予定なし」と回答しており、今後もDXの遅れが心配されています。

政府が国をあげてDXを推進しているのには、2025年の崖問題があるからです。2025年の崖とは、「DXの遅れにより2025年から最大で毎年12兆円の経済損失が出るおそれ」がある問題をいいます。

また、DXの遅れが深刻化している製造業も例外ではありません。このまま2025年に突入してしまうと、業界全体で大きな損失が出るおそれがあります。

災害や感染症によるサプライチェーンの分断

現在のサプライチェーン(原材料調達から販売までの一連の流れ)は、災害や感染症により容易に分断されます。サプライチェーンが分断されてしまうと、製造業では企業活動がストップ。経済に大きな影響を与えることになります。

今後は、予測不能な事態に備えてサプライチェーン全体の可視化をおこない、のこされたリソースで企業活動を続けるための準備を進めることが求められます。

後継者不足による技術継承の寸断

少子高齢化による労働人口の減少により、技術を継承する人手が不足しています。これにより過去積み上げられてきた高い技術力の淘汰が始まっており、技術力の低下による生産性の低下や新規開発の難航といったさまざまな問題が懸念されています。

人手不足は一朝一夕でどうにかなる問題ではありませんが、DXにより作業効率を高めること、ベテランの技術力を言語化し、全社的に共有を図ることで、多少は継承者不足を補えるでしょう。

製造業が抱える課題の解決策

造業が抱える課題を解決するには、次の対策を実施していく必要があります。

- DXの推進

- 人材の流動化に備える

- 労働環境の改善・働き方改革の推進

- サプライチェーンの再構築

DX化の推進

人手不足・継承者不足を解決するためには、キャパシティがオーバーしている従業員のリソースを空けることから始めなければいけません。そのためにはDXによる業務効率化、生産性の向上が不可欠です。

DXにより、ノンコア業務の自動化ができれば従業員がコア業務に集中可能。これにより人手不足の解消の助けになるでしょう。

また、ベテランの思考プロセスやノウハウをデータ化してAIに継承させれば、誰でもベテランの技を再現できるようになる可能性があります。

更に多言語化を図れば、特定技能外国人や海外拠点にいる現地の従業員にも技術の継承が可能。スムーズな人材育成の実現が期待されています。

人材の流動化に備える

かつては終身雇用を前提に、定年まで一つの企業で働き続けるケースが一般的でした。しかし、現代では社会構造の変化や価値観の多様化から、より良い労働条件を求めて転職する人も珍しくありません。

製造業も人材が流動化している現状を意識し、備える必要があります。既存従業員が離職しないための施策や、新しい人材を受け入れる際の選択肢を増やしましょう。

人材の幅を広げ、雇用形態や労働条件の見直しなども有効な方法です。正社員雇用だけでなく派遣労働者や外国人労働者の活用、状況に応じて勤務時間を変更できる制度の導入などを検討しましょう。

労働環境の改善・働き方改革の推進

どの業界でも人手不足が深刻化している中で、とくに製造業は「きつい」「汚い」「危険」という労働環境の悪いイメージから人手が不足している状況です。そのため、早急に労働環境の改善を図る必要があります。

具体的には次のような対策による働き方改革の推進です。

• 短時間労働を導入する

• 残業の削減

• 深夜労働の削減

• 職務内容に対して適正な給与かどうかの見直し

つまり、ワークライフバランスを取りやすくするということです。加えて、能力を正しく評価し、相応の給与を支払うことで従業員のモチベーションをアップ。3Kのイメージから脱却することで応募者が増え、適正な給与により離職率の低下が見込めます。

サプライチェーンの再構築

過去にも災害によるサプライチェーンの分断は問題視されていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大によりその重要性が更に注目を浴びることとなりました。

災害はもちろん、今後も未知のウイルス拡大といった予測不能な事態に陥る可能性はゼロではないため、既存のサプライチェーンを見直す必要性に迫られています。

サプライチェーンの見直しをおこない、現状の問題点を洗い出すことで、予測不能な事態にも対応できる柔軟で強靱なサプライチェンーンの再構築が可能になります。

製造業がDXをおこなうべき理由

製造業が抱える課題を解決するにあたってもっとも重要なのがDXです。その理由は次のとおりです。

- 生産性・労働力の向上

- コスト削減

- 新たな価値創出

ICTやAI、IoTツールを活用することで、業務の効率化・自動化が図れれば今よりも生産性が上がるのは自明の理です。人手不足の解消はもちろん、従業員がコア業務に集中できる環境を整えることで、労働力の向上にもつながります。

また、データに基づき生産管理をおこなえば、各所の無駄を省けるためコスト削減も可能です。DXによりリソース、財源に余裕ができれば、新商品開発に乗り出し、売上アップを狙うこともできるでしょう。

DXによる製造業の課題改善事例

とある製造会社では、事業規模が小さいながらも受注生産や見込み生産など、さまざまな生産形態が混在しており業務プロセスが複雑化していたことに気づきました 。

そこで、業務の整流化を図るために業務プロセス分析ツールを導入。自社に最適なプロセス整理をおこない、業務を可視化しました。

更に業務プロセスの最適化を図るため、小規模システムツールを自社開発して業務改善をおこなったところ、人力でデータを転記するなどの業務の無駄削減に成功。既存事業の位置づけ変更や、未着手ビジネスを始動できたそうです。

製造業で人材を確保する方法

製造業で人材を確保するには以下の方法があげられます。

- シニアや女性の人材を積極的に採用する

- 外国人労働者を受け入れる

- 人材派遣を利用する

従来の基準にとらわれない採用活動や労働者の受け入れを実施すれば、人材確保に役立ちます。

シニアや女性の人材を積極的に採用する

労働人口が減少している状況下では、採用する人物像を限定すると人材を確保できません。働く意欲のあるシニアや女性は積極的に採用して、人材確保につなげましょう。

シニア人材のなかには製造業経験者もいるため、知見を生かした就業が可能です。製造業の業務経験が豊富なシニア人材ならば、指導者不足の解決にも役立ちます。

女性が働きやすく、女性の採用に積極的な企業は対外的なイメージも向上します。DX化と働き方改革が進めば、現役世代の男性しか従事できない業務をなくし、年齢や性別を問わずに働ける環境作りが可能です。

就労時間や休暇制度など、労働環境を整えて、シニア人材と女性を積極的に採用しましょう。

外国人労働者を受け入れる

技能実習生や特定技能外国人など、外国人労働者の受け入れも製造業の人材確保に役立ちます。

製造業で働く技能実習生は年々増え、特定業種で専門スキルを持つ外国人の受け入れができる特定技能も新設されました。即戦力となり得る人材が雇用できる可能性もあるため、外国人労働者の受け入れも検討しましょう。

また、外国人労働者を受け入れる際は、出身国や言語の違いから発生する問題を解消するための環境整備が必要です。文化や習慣の違いに対する理解を深め、日本語が堪能ではない場合を想定した外国語マニュアルを用意しましょう。

外国人の場合、日本の銀行で口座開設に時間を要するケースもあるため、給与の支払い方法も柔軟な対応が必要です。

製造業で受け入れられる特定技能外国人の分野や従事できる業務、受け入れ方法を詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

関連記事:「【保存版】特定技能の工場製品製造業分野とは?製造業で外国人を受け入れる方法や注意点も解説」

人材派遣を利用する

一時的な需要増で人材を増やしたい場合は、人材派遣の利用が有効です。

直接雇用すると繁忙期が過ぎた際に人材余剰が生まれ、人件費がかさむ恐れがあります。人材派遣なら繁忙期のみ人を増やしたいときも柔軟に利用できます。必要な人材を素早く確保できる点でもメリットがあります。

ただし、派遣社員は原則、同一人物が同一組織で3年以上の勤務ができません。従事する業務にも制限があり、必要に応じて派遣社員の正社員登用や人材紹介サービスの利用も検討しましょう。

製造業で人材派遣を活用する際のメリットや注意点などを詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

まとめ

製造業が抱える課題は根が深く簡単に解決できるものではありません。

とくにDXは、企業風土を根本的に見直して変革する手段です。従業員からの反発やレガシーシステムのブラックボックス化など、取り組むにはさまざまな壁を乗り越える必要があります。

また、後継者不足により人材を確保できない状態も、企業の生産力を低下させる一因です。DX推進やサプライチェーンの再構築と共に、人材の流動化に備えて働き方改革を進めましょう。

人材確保には、求める人物像や雇用形態を限定しない採用が有効です。シニアや女性の積極的な採用、外国人労働者の受け入れなどを検討し、短期的な人材確保なら人材派遣を利用しましょう。

工場のライン作業や検査、梱包、出荷まで幅広く対応します。フルキャストホールディングスの製造・工場スタッフの人権派遣・紹介サービスの特徴はこちら

人材をお探しの企業様はこちら

1990年の設立以来、

業界をリードする実力をぜひご活用ください。

企業のご担当者専用ダイヤル